Prensa IDEA (28-06-2025).- La Fenilcetonuria o PKU es una enfermedad rara, metabólica y de origen genético, desde la Unidad de Errores Innatos del Metabolismo de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) se realizan las pruebas de pesquisa neonatal, en muestras de sangre tomadas del talón de los recién nacidos para detectar esta enfermedad y prevenir sus consecuencias graves .

A propósito de celebrarse el 28 de junio el Día Internacional de la Fenilcetonuria, que tiene como objetivo visibilizar y concientizar acerca de esta patología, a la Lic. Tania Rodríguez, directora de la Unidad de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal del IDEA indicó que la Fenilcetonuria, es una patología en la que hay una falla en el metabolismo del aminoácido fenilalanina.

“Es un aminoácido esencial, que nuestro organismo emplea para la síntesis de proteínas, neurotransmisores y de melanina, y está presente en la mayoría de los alimentos ricos en proteínas tanto de origen animal (carnes, productos lácteos, huevos) como de origen vegetal (frijoles, lentejas, frutos secos) ”, dijo.

La Fenilcetonuria se produce por una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que se encarga de transformar la fenilalanina en tirosina. Por lo tanto, al estar deficiente esta enzima, la fenilalanina se acumula en sangre y tejidos, y además hay un déficit de tirosina.

Explicó que la tirosina es un precursor esencial para la síntesis de dopamina, epinefrina, norepinefrina y melanina.

La acumulación del aminoácido fenilalanina y los compuestos derivados de este como son los ácidos fenilpirúvico y fenilacético, tienen un efecto neurotóxico y los pacientes con fenilcetonuria que no son diagnosticados oportunamente pueden padecer retardo mental progresivo entre otras afecciones.

Rodríguez comentó que el origen de esta efeméride se celebra el día 28 de junio en homenaje al investigador, Robert Guthrie, quien nació en esa fecha y en los años 60 desarrolló el método de inhibición bacteriana utilizado para la detección masiva de fenilcetonuria en los recién nacidos, antes de que se produjera el daño neurológico irreversible. Asimismo, fue un precursor, incansable, para que se pudieran diagnosticar precozmente enfermedades que son tratables.

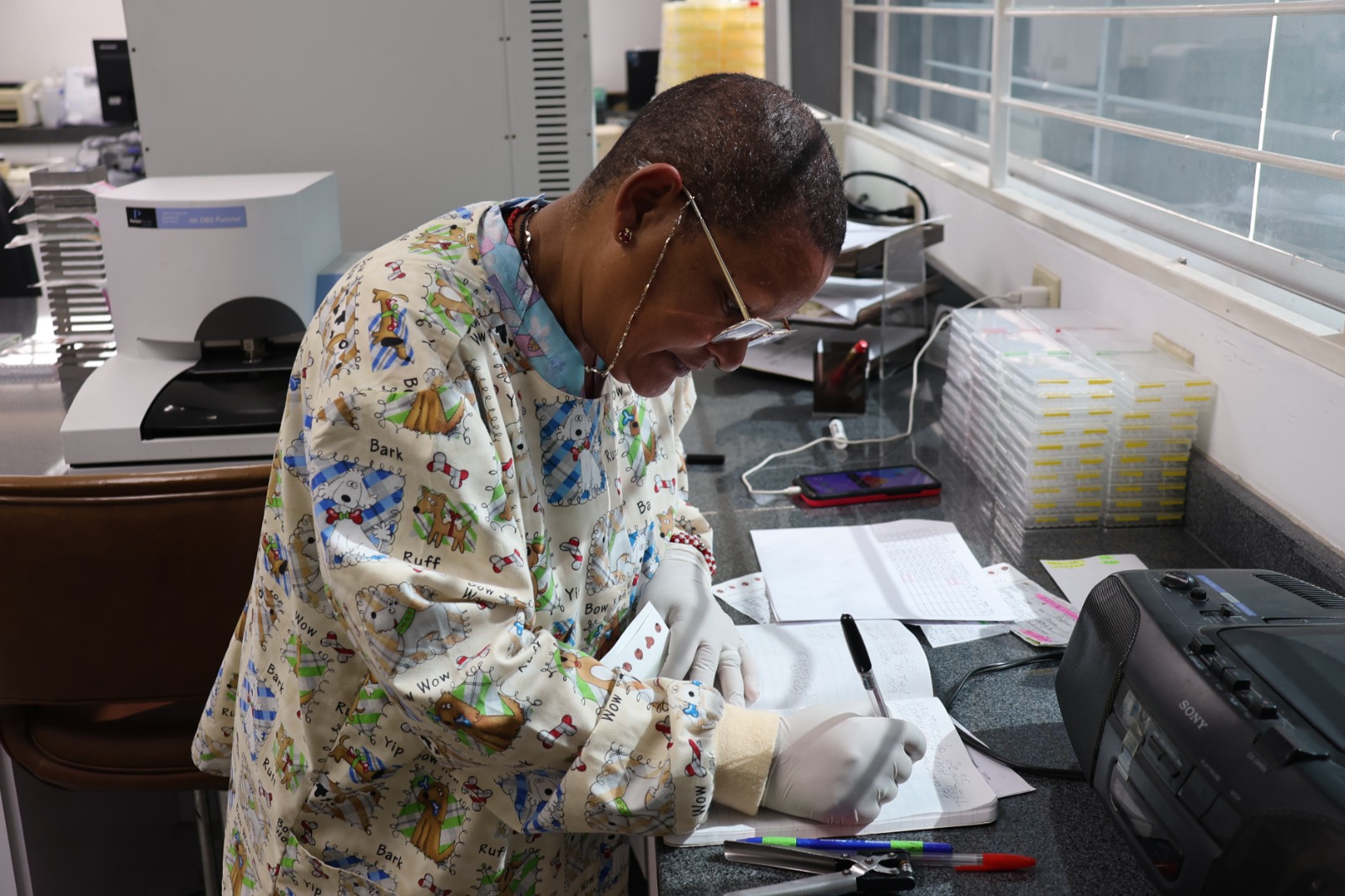

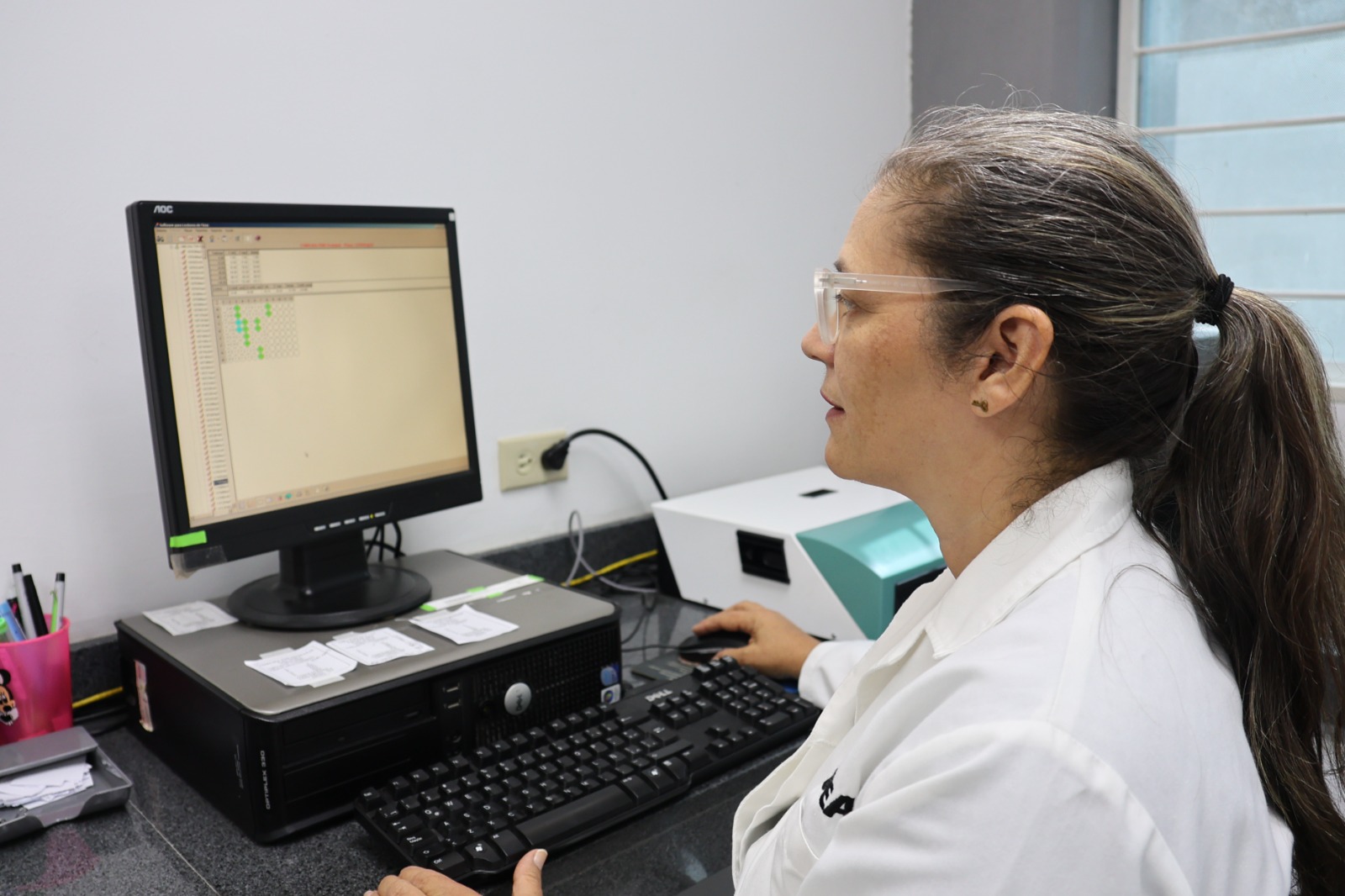

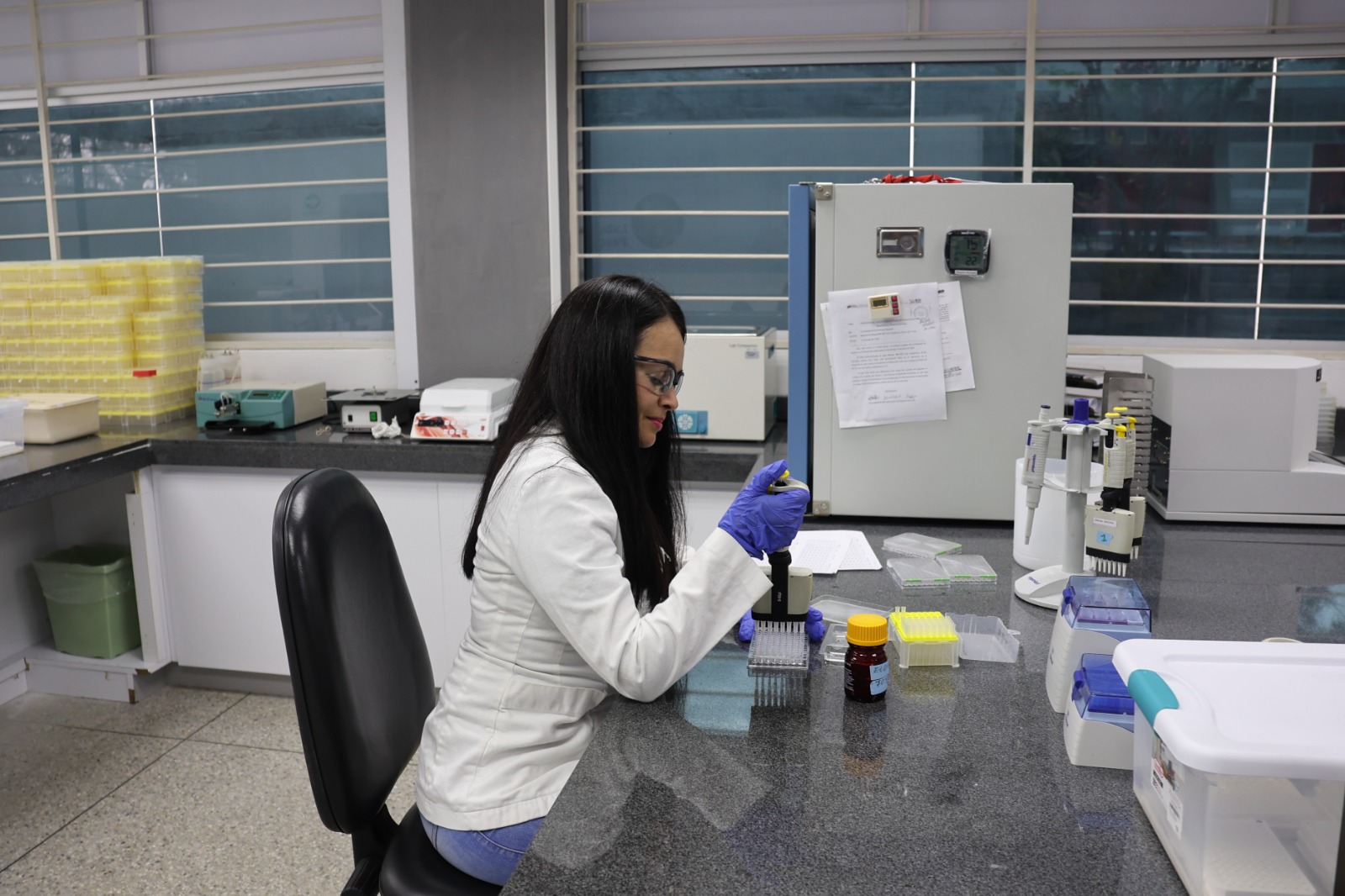

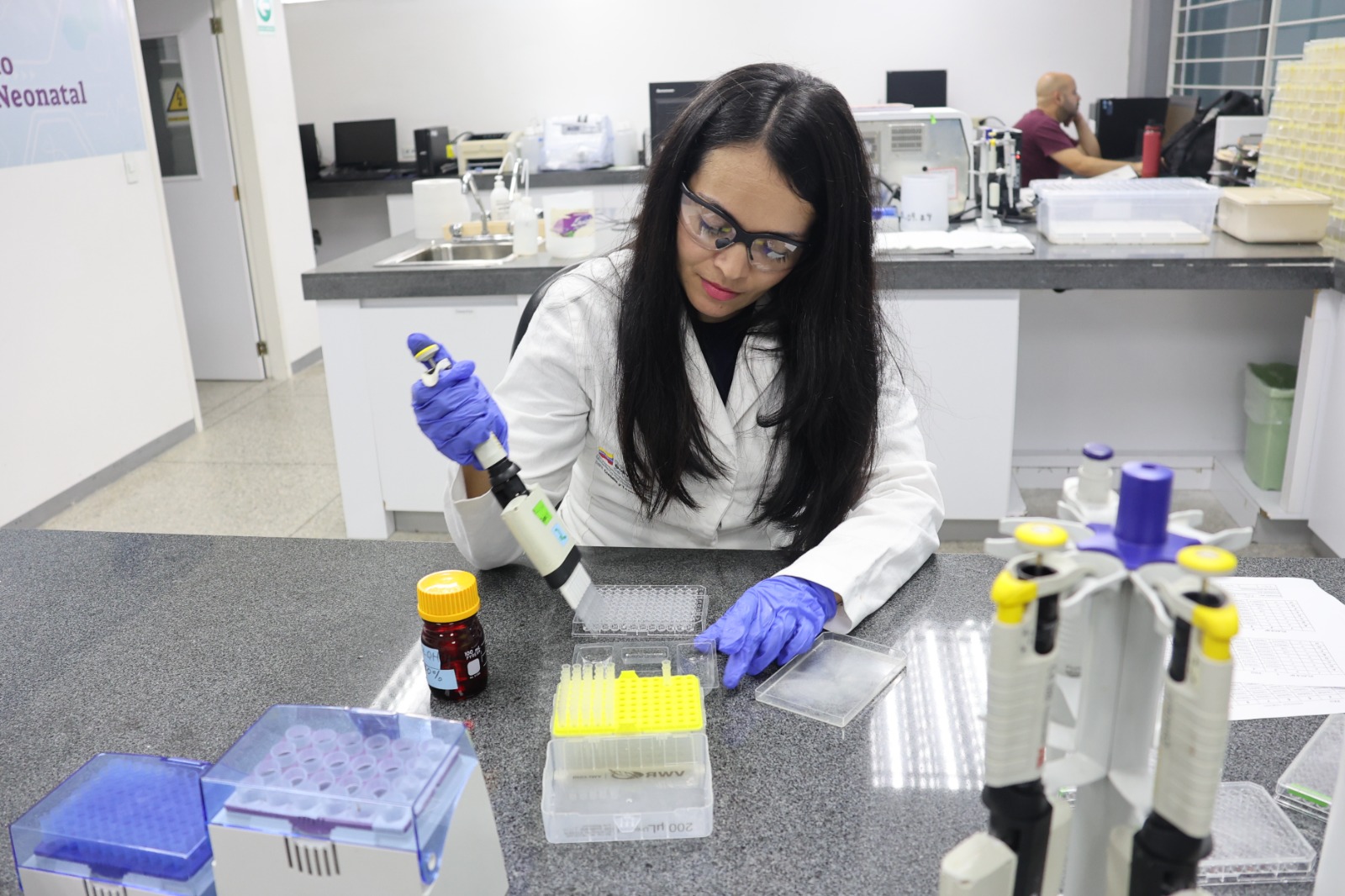

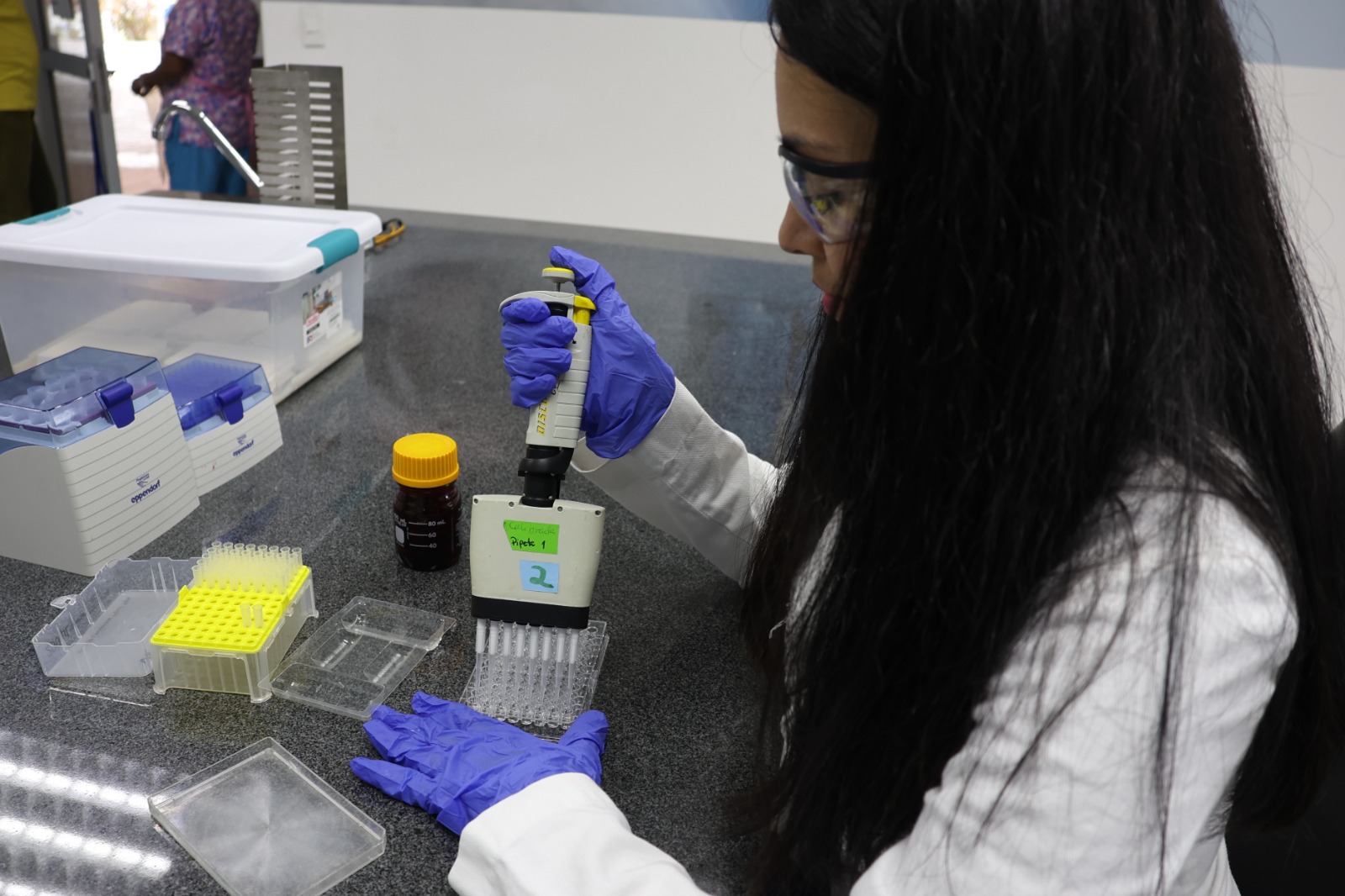

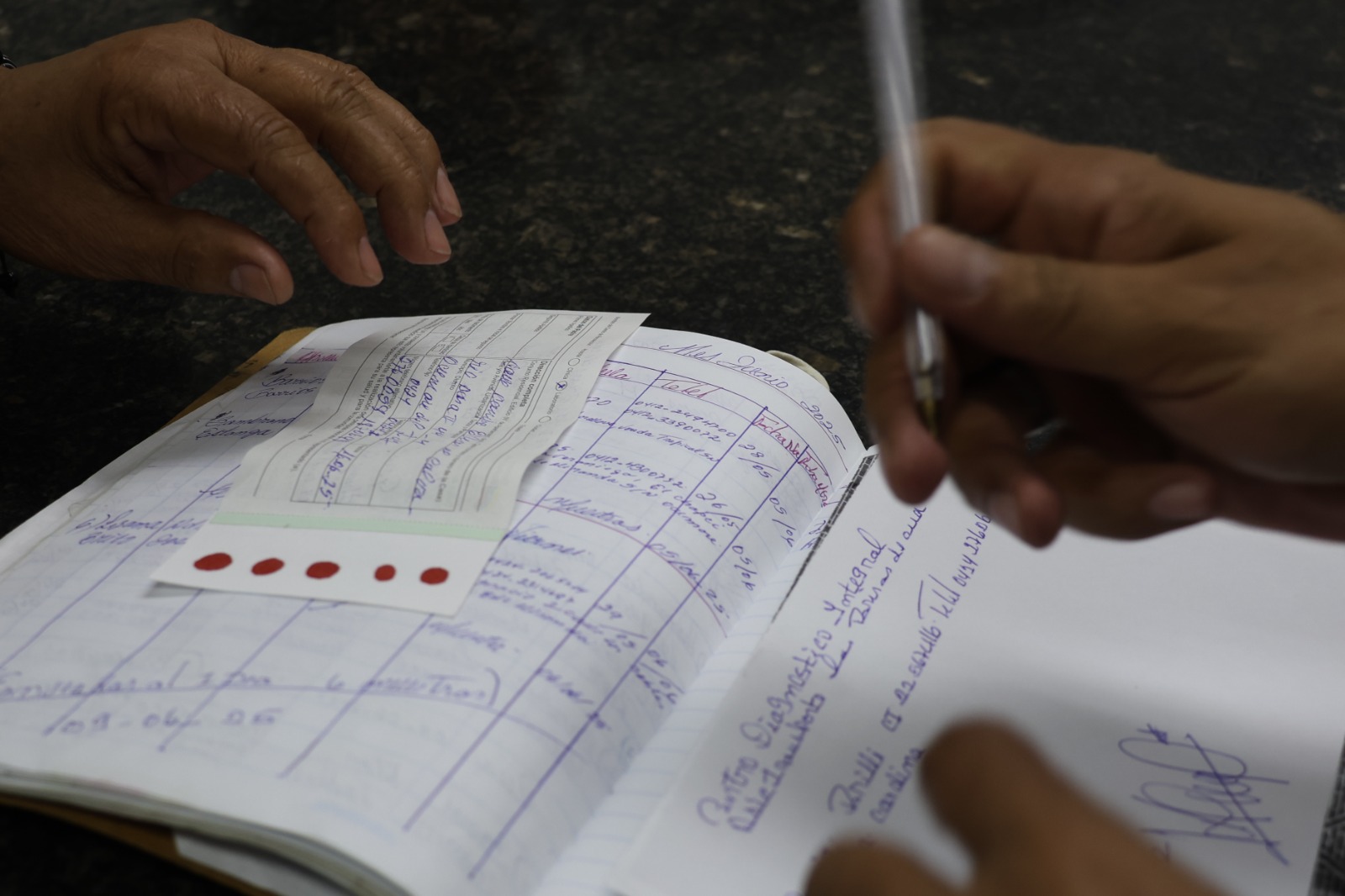

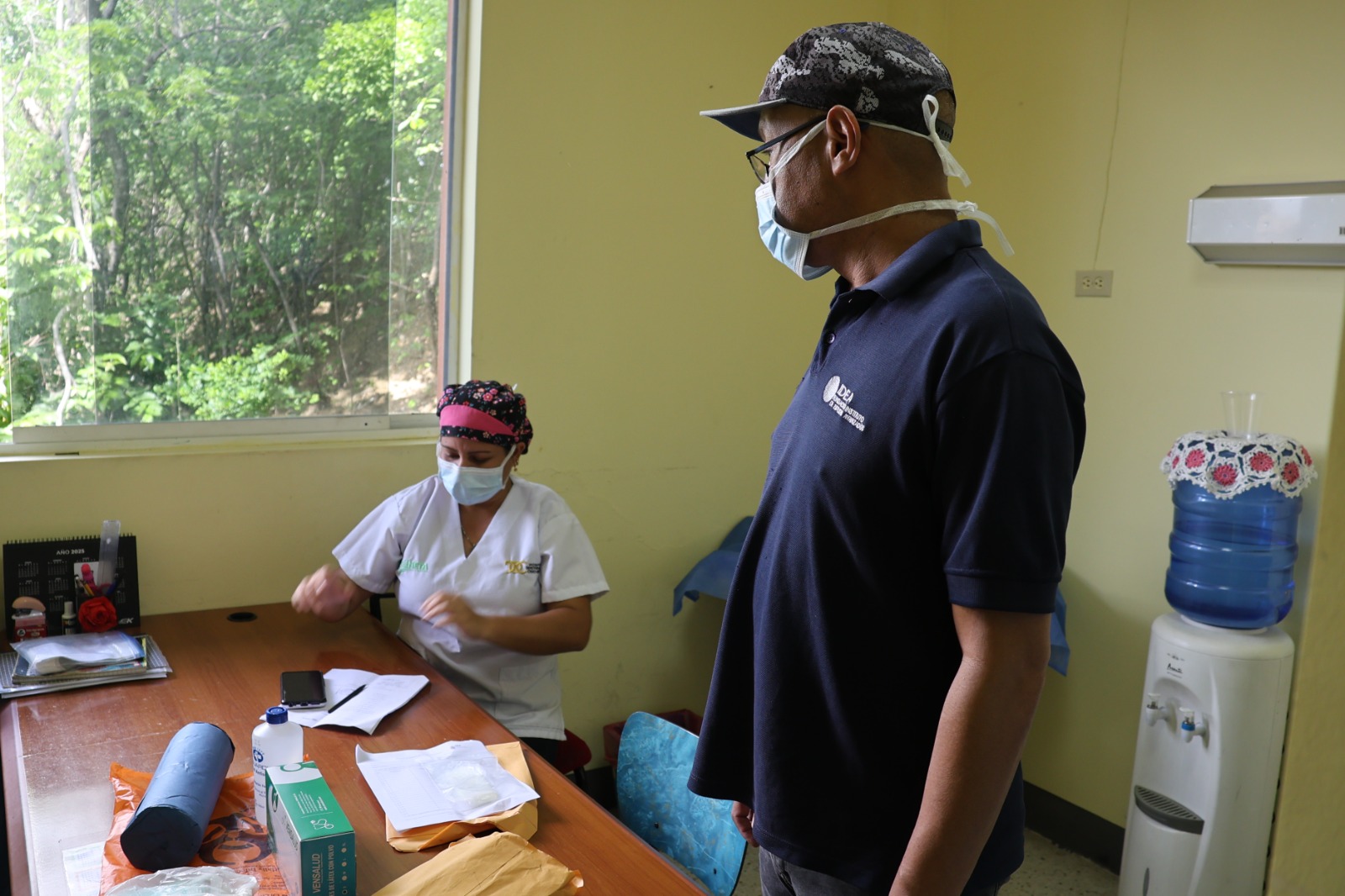

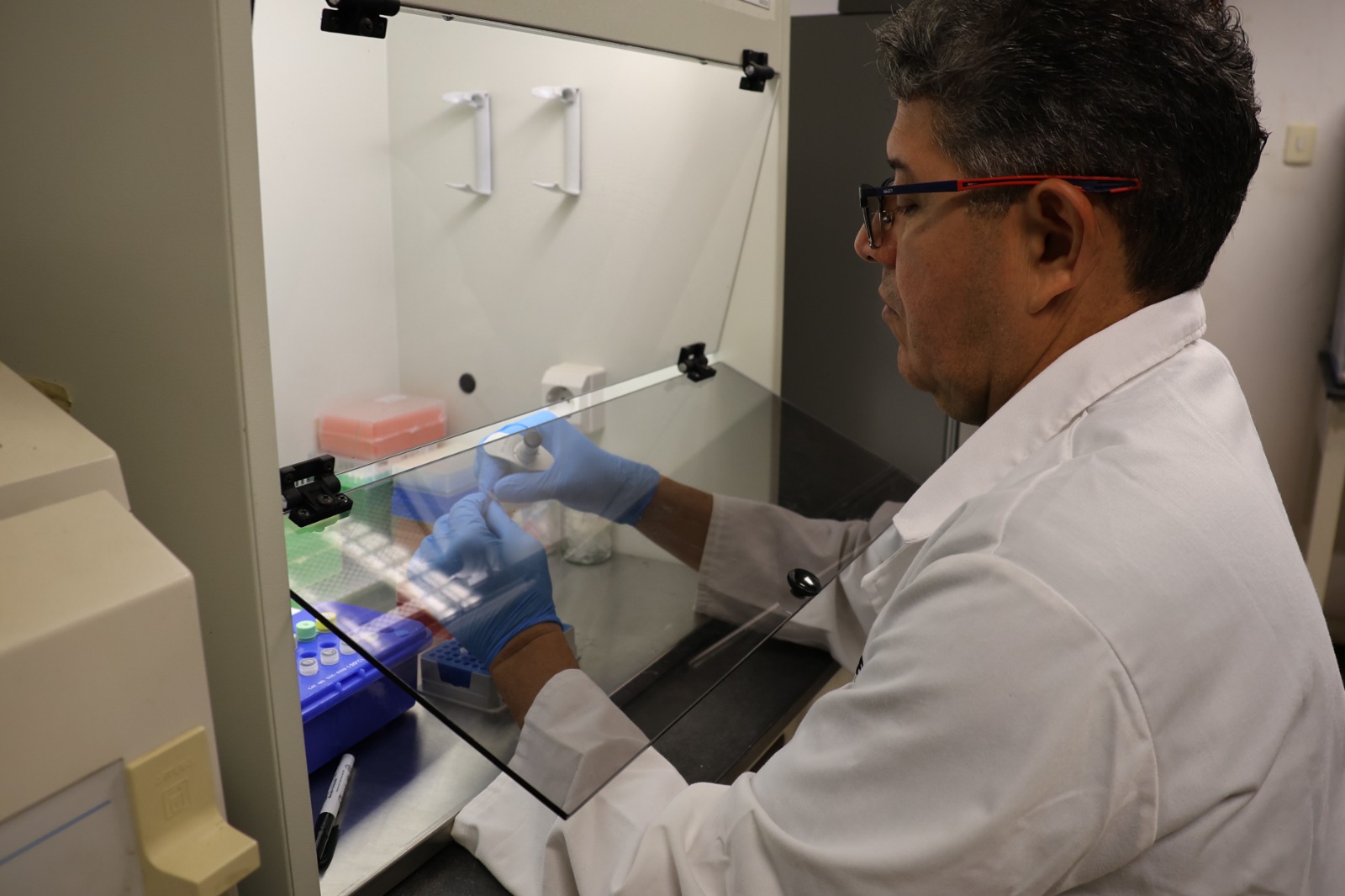

La jefe de la Unidad de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal del IDEA destacó que una vez que se toma la muestra de sangre del talón del bebé que se impregna en un papel especial, esta es llevada al laboratorio, donde se toma una fracción de este papel y se analiza mediante una metodología específica, basada en reacciones químicas, en la que se produce un derivado fluorescente de la fenilalanina, por lo que a través de la medición del grado de fluorescencia se puede determinar la concentración de fenilalanina, lo que permite saber si este aminoácido se encuentra elevado en la muestra el paciente.

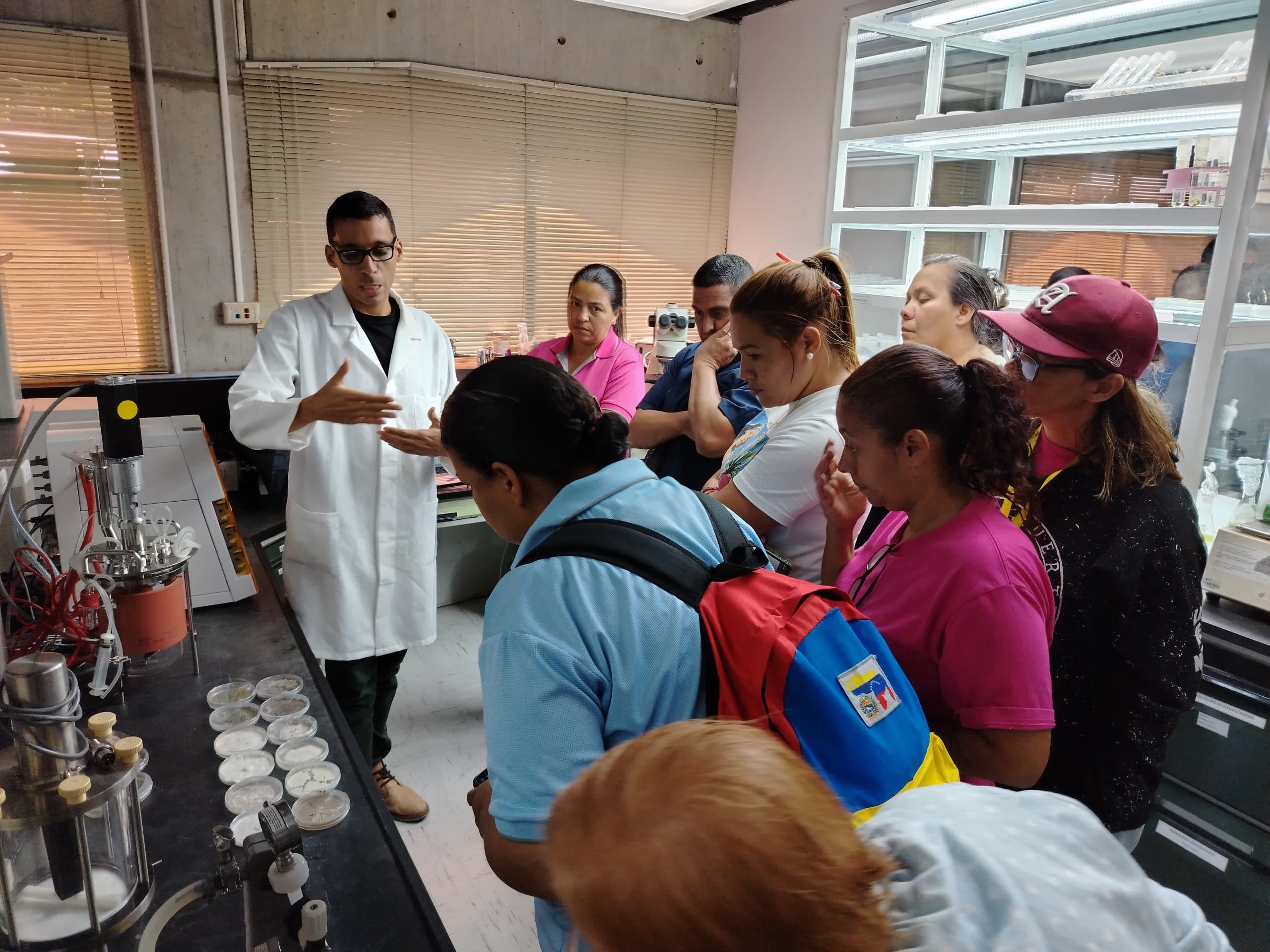

Explicó que la Fundación IDEA desde mediados de los años 80 ha sido pionera en la detección de esta enfermedad y alrededor de 75 pacientes han sido detectados con fenilcetonuria. Detalló que los infantes son referidos a un médico tratante que se encargará de indicarle al paciente el tratamiento, que principalmente es una dieta en la que se va a restringir la ingesta de este aminoácido que no es capaz de metabolizar, además de hacer el seguimiento clínico de la evolución del paciente.

“Desde la Fundación IDEA seguimos brindando los servicios de pesquisas neonatal y selectiva para el diagnóstico oportuno de la Fenilcetonuria y otras enfermedades congénitas”, puntualizó Rodríguez.

Texto: Hernán Romero (Prensa IDEA)

Fotos: César Querales (Prensa IDEA)